26 March 2019

矢橋六郎の干支モザイク床、

京都商工会議所ビルで最後の撮影

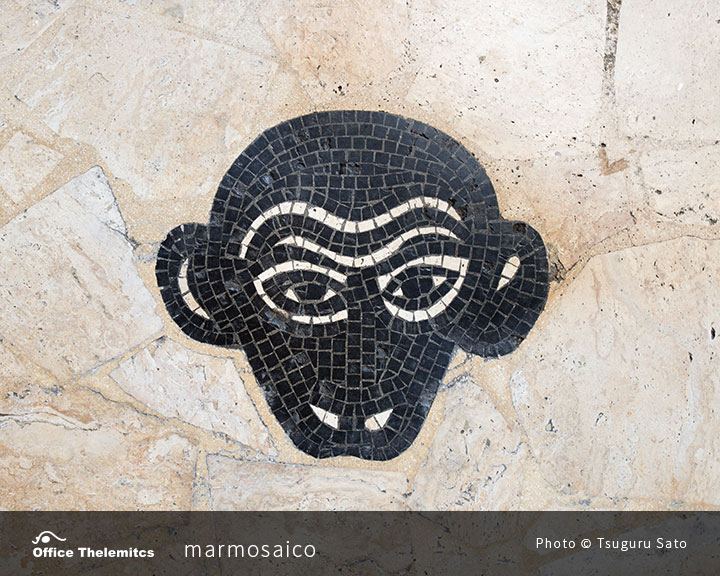

洋画家の故矢橋六郎さんは、高度成長期の'60年代に、公共建築のモザイク画を数多く手掛けたことで知られています。東京では有楽町にある交通会館のモザイク壁画や、名古屋にある中日ビルの天井画、矢橋さんの出身地である岐阜県では大垣市役所の壁画などが有名です。京都では、1964年に建てられた、京都商工会議所ビル1Fホールの床に、黒と白の石で十二支が描かれ円形に配されたモダンな作品が残されています。

中日ビルの天井画「夜空の饗宴」は、大理石のピース約200万個を貼り合わせた10×20mという巨大作品ですが、'19年3月ビルの取り壊しに際し消失の危機に瀕していました。ところが一人の愛好家の活動をきっかけに、幸運なことに建て替え後も存続の方向となったようです。また、大垣市役所でも'20年に建て替えられる新庁舎での保存が決まりました。

一方、京都商工会議所も、'19年3月の移転に伴いビルは閉館、取り壊されることとなっていました。しかし中日ビルや大垣市役所とは違い、床のモザイクは建て替え後の存続とはならず風前の灯火に。そうした中、京都でモザイク工房「マルモザイコ」を主宰する外村まゆみさんが引き取ることとなり、ひとまずは、消失の危機を免れようとしていました。

機を同じくして、「京都の古建築撮影プロジェクト(関連記事 )」として、撮影地探しに京都へ行く予定だったところ、外村さんと共通の知人を通じて、このモザイクの最後の姿を残すべく撮影を依頼されました。

京都商工会議所ビル(現在は四条室町の京都経済センターへ移転)は、学生時代の2年間を過ごした場所から奇しくも徒歩3分ほどのところ。ほぼ毎日のようにバイクで走り回っていた烏丸丸太町の南西にあります。

ビルに入ると、既に備品の運び出しも半ばを過ぎ、刻一刻と解体に向けて準備が進んでいました。モザイクのあるホールには、外村さんと、共通の知人であり「京都の古建築撮影プロジェクト」でもお世話になっている野澤さんのお二人が既にいらしていました。野澤さんは編集の仕事の傍ら、現在は島原で町家宿を営んでいらっしゃいます。

喫茶スペースのあった頃には、椅子やテーブルがあったりと、モザイクは見えづらい状態だったと言います。しかし、備品のなくなった今は、トラバーチンのクリーム色の床に、黒い大理石のピースで描かれた十二支と、その中心には太陽のように見える円盤というモザイク画の全体像が、はっきりと見て取れます。2階から眺めると巨大な時計か羅針盤のようにも思えてきます。モダンながらも、どこか「抜け感」がある動物たちの表情や姿には親しみが感じられ、主張し過ぎないその存在は、建物と一体化しています。50年を超える歳月の中、数知れない人やテーブル、椅子の脚に踏まれ続けてきた割には、大きな損傷も見られません。

曇りがちな天気のせいで、日が差したり陰ったりの不安定な自然光を頼りにして、基本的にはスナップで撮影を進めました。撮影をしながら、このモザイクがどのようにして創り出され、その50年の歴史を辿ってきたのか妄想が膨らみます。そして、これからどのように床から取り外すのでしょう?

外村さんも、引き取るとはしたものの、救出方法やその費用、移動、保管、そして何よりも、このモザイクに再び光が当たる場所について腐心されていました。

後日談ですが、協力者の方々と、十二支を一つずつ、割ることもなく、何とか床から掘り出すことに成功したそうです。最終的な移設先については未定ながら、当分の期間は、「京都府立陶板名画の庭」での展示が決まったとのこと、外村さんの情熱と実行力には感心させられました。

今回のモザイク床に関する新聞記事を、最初に東京で見た時は、他人事のように考えていました。それぞれの事情もあり、一概に批判はできないと思いますが、文化財級と思われるものが、あっけなく取り壊されたり、なくなってしまう中、現地で実物に触れ、こうした保存活動にほんの少しでも関わることができたのは、何となく誇りを感じる出来事でもありました。

※掲載写真は、マルモザイコ、およびオフィス・テレミートの許可なく、転載・使用・流用することを禁じます。