| 自由研究室 |

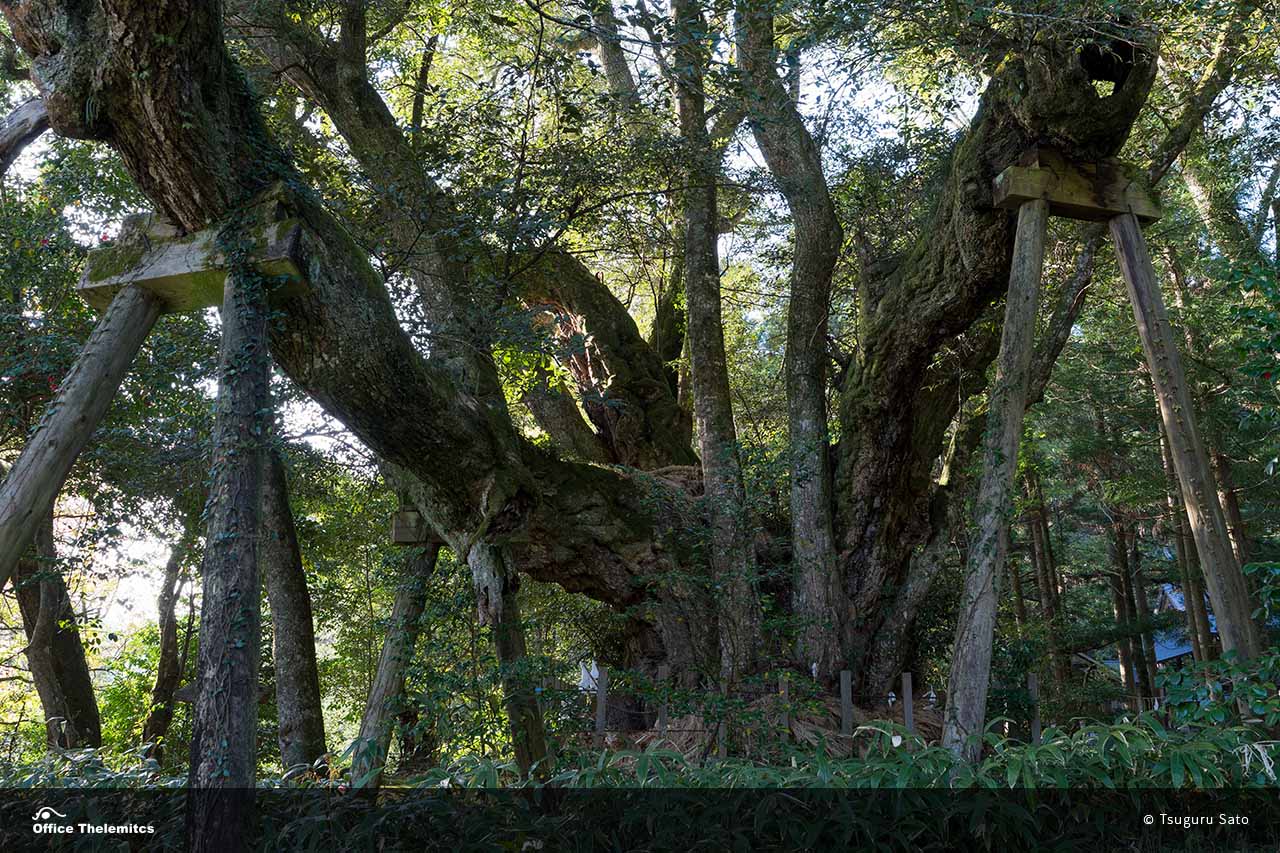

巨木・巨樹シリーズ/File No.2 「志多備神社のスダジイ」

ヤマタノオロチは水の神?

神話「ヤマタノオロチ」とは

ところで、東京に戻ってからスダジイの写真を眺めていてふと思いました。

なんだか「ヤマタノオロチ」のようだな。そういえば、ここは出雲市ではないけれど、その昔は出雲国の一地域だったかも。立て札には「樹幹は地上三メートルあたりで九本に分かれ(一本は枯れている)四方に枝葉を広げています。」とあったから、つまり大枝は8本? 写真ではどの枝を1本と数えるのか悩むけど…

Webで調べてみると、同じように思った人も少なからずいるようでした。

「ヤマタノオロチ」とは、日本神話に出てくる巨大な怪物です。その話を簡単にまとめると・・・

「年に1度、出雲国の里に現れては、娘を1人ずつ食べる八つの頭と八本の尾を持つ大蛇を、須佐之男命(スサノオノミコト)が酒を飲ませて酔わせ、眠った隙に切り裂いて退治し、最後に残った娘である櫛名田比売(クシナダヒメ)と結ばれた。」

かなり省略しましたが、実際には、もう少し神話らしい面白いエピソードもあります。

そもそも「オロチ」は漢字で「大蛇」と書き、「ヤマタノオロチ」は「八俣遠呂智」という表記もあるようですが、一般的には「八岐大蛇」と書きます。そして、ただの大蛇というだけではなく「オロチ」の「チ」には「霊威あるもの」の意味があるそうです。

國學院大學メディアの「八つの頭と尾を持つ大蛇ーヤマタノオロチ」という記事には、この神話について以下のような一文がありました。

「ヘビは古くから水の神と考えられてきました。この神話には、田を表すようなクシナダヒメが登場しています。この神話を、氾濫を起こす水の神から田を守る神話と解釈することもできます。」

大蛇を纏うスダジイ

志多備神社のスダジイは荒神様という集落の守護神が宿る御神木として崇められてきました。

その幹に、藁(わら)が下から這うように巻き付けられているのに気付きましたか。

あれは、しめ縄ではなく、実はヘビなのだそうです。島根県のWebサイトなどによると、毎年11月9日に総荒神祭という神事が行われ、その際に、30mから40mほどの稲藁(いなわら)で編んだ大蛇を幹の周りに飾り付け、御神酒や白米を捧げて農作物の豊作を祈願するそうです。

大蛇を纏(まと)ったスダジイ、樹形こそ「ヤマタノオロチ」を想起させるものの直接の関係はありませんでした。しかし、水の神ヘビを祀ることで田を守り豊作を祈願するという意味では、全く無関係とも言えなさそうです。

志多備神社のスダジイは、日本一古い、太い、大きいという物理的な側面だけではなく、地域の人たちにとっては、守り神であり願いを聞いてくれる心の拠り所として、遠い昔から頼り甲斐のある大きな存在であり続けているのだと感じました。

これからも、あの緑の領域が平和に守られますように。